更新履歴

2023年12月11日:記述内容追加

2022年11月3日:引用元追加

2022年8月8日:世界と日本の検索エンジンシェアのデータを修正

2022年3月3日:関連記事のリンクを追加

仕事や趣味あるいは何か疑問に感じたことなどの情報を得るとき、手元のパソコンやスマートフォンなどの情報端末機器を開いて、検索する方が大多数かと思います。

今日の検索エンジンは、コンテンツの意味や検索ユーザーが入力するキーワードを、極めて人に近い形で理解できるようになっています。

そのおかげで、検索欄にキーワードを入力して、自分の望んでいる内容が一発で表示されることが多くなりました。

しかし、自分のイメージしている検索結果を入手できなくて、イライラした経験は誰でも持っていることも事実です。

そんなとき、現在の検索エンジンの仕組みや検索の仕方あるいは検索キーワードの選択方法などの知識があると、早くかつ正確に検索結果に反映させることができます。

そこで、今回はgoogle検索エンジンを対象に、その仕組みや検索する際の留意点などについて、初心者の方が理解できる内容で解説いたします。

今回使用したブラウザは「Google Chrome バージョン: 120.0.6099.71(Official Build) (64 ビット)」です。

Chromeについては以下の関連記事も合わせてご覧ください。

ウェブブラウザは情報収集に不可欠のソフトウェアです。パソコンなどのデバイスを使ってWebサーバーに接続するためのツールです。主なウェブブラウザには「Google Chrome」(以下 Chrome)、「Microsoft Edge 」(以[…]

更新履歴2024年6月3日:記述内容の一部追加と修正2023年12月14日:記述内容の全面刷新2022年8月20日:Google Chrome最新バージョン情報追記 Google Chrome(以下、Chrome)はGoogle社が[…]

1 そもそも検索エンジンって何?

インターネット上の情報を検索する機能やサービスのことで、検索窓(検索ボックス)にキーワードを入力すると、ありとあらゆるwebサイトの中から、そのキーワードへの関連性の高いホームページを探して、一覧表示してくれるシステムです。

検索エンジン(けんさくエンジン、英: search engine)は、狭義にはインターネットに存在する情報(ウェブページ、ウェブサイト、画像ファイル、ネットニュースなど)を検索する機能およびそのプログラム。インターネットの普及初期には、検索としての機能のみを提供していたウェブサイトそのものを検索エンジンと呼んだが、現在では様々なサービスが加わったポータルサイト化が進んだため、検索をサービスの一つとして提供するウェブサイトを単に検索サイトと呼ぶことはなくなっている。広義には、インターネットに限定せず情報を検索するシステム全般を含む。

引用元:ja.wikipedia

2 世界と日本の検索エンジンについて

2022年7月現在の世界と日本の検索エンジンシェアは以下のようになっています。

世界:Google92.43%、Bing3.3%、Yahoo!1.33%、百度0.91%となっており、Googleの一人勝ちの状態です。

日本:Google75.75%、Yahoo!15.46%、Bing8.05%、百度0.15%の結果となっており、やはりGoogleが断トツです。

資料提供:Statcounter GlobalStatsicon

なお、Yahoo!は2010年12月からGoogle検索テクノロジーを導入し、どちらで検索しても、ほぼ同じような結果が表示されるようになりました。

なお、Google Chromeにおける検索エンジンは、Google、Yahoo!JAPAN、Bing、百度、DuckDuckGoのいずれかを設定画面から選択できます。

3 検索エンジンの種類

検索エンジンには大きく分けて「ロボット型」と「ディレクトリ型」の2種類がありますが、GoogleとYahoo!どちらもロボット型を採用しています。

現在は、ロボット型検索エンジンが主流となっています。

- ロボット型検索エンジン

クローラー(ロボット)というソフトウェアが、インターネット上のWebサイトをクロール(巡回)してWebサイトの情報を取得し、それをキーワードごとにデータベース化しています。

データベース化したキーワードに応じてWebページを表示しますが、その際の表示順位はそれぞれの検索エンジンが独自の方式で決定しています。

これらの情報収集から検索結果に表示されるまでの処理が、自動的に行われていることがロボット型検索エンジンの特徴です。 - ディレクトリ型検索エンジン

Webサイトの情報がカテゴリごとにまとめられている検索エンジンです。

人間が介入してWebサイトの情報を登録するシステムですので、質の高い情報を検索できるようになります。

3-1 ロボット型検索エンジンについて

Googleで使用しているロボット型検索エンジンでは、前述のように「クローラー」と呼ばれるプログラムが常にインターネット上のWebサイトを巡回しており、Googleのクローラー名称は「Googlebot」、Bingは「Bingbot」と呼ばれています。

3-2 ロボット型検索エンジンの構成

ロボット型検索エンジンの構成は大きく分けて「クロール」「インデックス」「アルゴリズム」の3つの機能で構成されています。

- クロール

クローラーと呼ばれるプログラム(ロボット)がリンクをたどってWebページを巡回することです。

巡回したページ内の情報を取得し、インデックス(索引)を作ることで、検索結果に初めて表示されます。- インデックス

インデックスとは「索引」を意味しますが、取得されたWebページの情報が検索されやすいように、検索エンジンのデータベースに収納されることをいいます。

インデックスを作成することで、ユーザーが検索した際に、適切な情報をすばやく表示できます。また、すべてのWebページは、インデックスされていないと検索の対象になりません。- アルゴリズム

アルゴリズムとは、コンピュータが、ユーザーの入力やデータを処理して、計算したり、画面を表示したりする”手順”や”約束ごと”を定めたものです。

ユーザーがキーワードを入力して検索すると、検索エンジンのアルゴリズムにより、インターネット上で取得したページを適切な順番で、検索結果に表示します。

引用元:Wikipedia

4 検索結果の表示順位について

Google検索エンジンは、ユーザーが入力した検索クエリの意図を解析し、ふさわしい順番にページを表示します。

同じ検索クエリで検索しても、すべてのユーザーに同じ検索結果が表示されるわけではありません。

たとえば、デバイス(情報端末機器)の位置情報は、「レストラン」や「喫茶店」などのクエリ(キーワード)で検索した場合にも活用されます。

この場合、「ユーザーの近くのレストランや喫茶店を探している」と判断し、位置情報から近いレストランや喫茶店が地図表示されます。

つまり、検索する地域ごとに表示順位が異なるわけです。

頻繁に訪れるWebサイトは、そのユーザーが検索した場合のみ上位に表示されることもあります。

検索エンジンは閲覧履歴を参考にして、表示順位を決めている場合もあるわけです。

デバイス(情報端末機器)によっても、検索順位に相違があります。

たとえば、ユーザーがスマートフォンで検索した場合、Google検索エンジンは、スマートフォンで利用しやすいWebサイトを検索結果の上位に表示したりします。

5 検索結果ページの見方

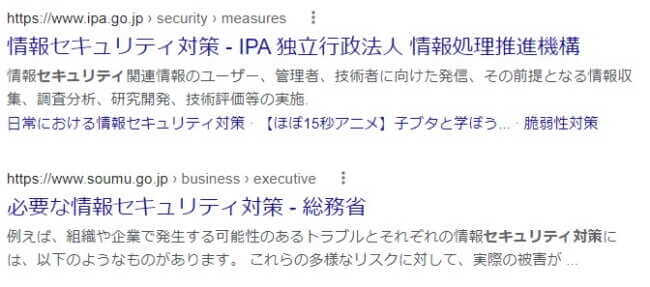

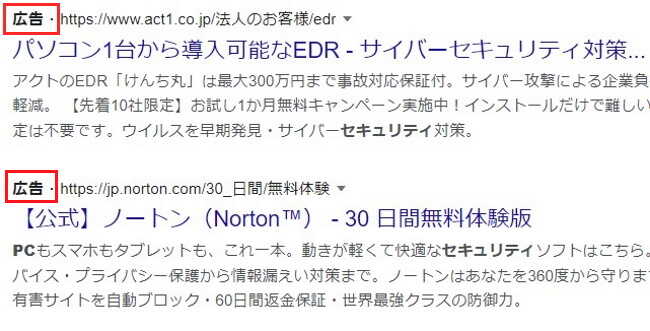

Googleの検索結果ページのことを「SERP」(Search Engine Result Page)といい、オーガニック検索部分と広告部分(リスティング広告)に分けられます。

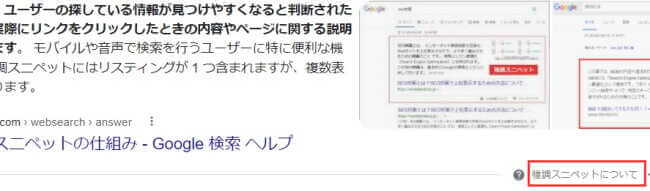

その他に「強調スニペット」が表示される場合もあります。

〇 「オーガニック検索」とは広告部分を除いた通常の検索結果のことで、「自然検索」「ナチュラル検索」とも呼ばれています。

〇 リスティング広告とはユーザーが検索したとき、検索キーワードと連動して表示される広告のことで、クリックされることで課金される仕組みで、検索結果の上部または下部に表示されます。

〇 「強調スニペット」は、ユーザーが用語などの意味を調べるために検索した場合に、検索結果の上部に表示されるものです。

6 効率的なGoogleの検索方法

6-1 基本的な検索

調べたいキーワードを入力して検索します。大文字、小文字とも同様の検索結果が表示されます。

語句と語句の間にスペースをとり、複数のキーワードを入力すると、検索範囲を絞り込むこともできます。

例:「レストラン」 「レストラン カレー 札幌市」

調べたい語句のあとに「とは」と入力すると、辞書機能によりその言葉の意味が表示されます。

6-2 検索演算子を利用する(抜粋)

AND検索 「A AND B」

語句と語句の間にANDを入れて検索します。AとBに関連ある結果が表示されます。ただし、前述のスペース挿入だけでも同じ検索結果が表示されます。

OR検索 「A OR B」

語句と語句の間にORを入れて検索します。AもしくはBに関連する結果が表示されます。

– 検索 「リンゴ 産地 -青森県」

複数の検索キーワードのうち特定の語句を除外します。この場合はリンゴの産地から青森県は除外されます。

*検索 「溺れる者は*」

ワイルドカード演算子ともいい、うろ覚えで正確なキーワードがはっきりしないときに、「*」(アスタリスク)を知りたい語句の部分に入れて検索します。

” “検索 「”コーヒー 産地”」

複数単語をダブルクォーテーションでくくると、完全一致検索になり、正確な結果を表示できます。

数字..数字検索 「100..200」

検索したい数字の範囲を決めることができる演算子です。この場合は100から200までを意味しています。

site:URL検索 「パソコン site:oldnote.net」

URLもしくはドメインで指定したウェブサイトのページだけを検索結果に表示させます。

6-3 画像を使用した検索で関連画像を見つける

画像をアップロードすることにより、関連する画像を検索することができます。

参考記事:Google検索ヘルプ:画像を使用して検索する

6-4 Googleの画像検索

画像検索により画像そのものを検索でき、自分に必要な画像を見つけることができます。著作権で保護されていない画像は、利用できることもあります。

参考記事:Google検索ヘルプ:Googleの画像検索